AIシステム開発会社のアノテテです。サービスのひとつとして、AIチャットボット「Tebot(ティボット)」を提供しています。

toB向けのシステムサポート業務において、問い合わせ内容の可視化やナレッジ共有等にも注目されているAIチャットボット。とはいえ、いざ導入するとなると「本当に効果があるのか?」「具体的にどういう場面で役立つのか?」と気になる点が多いですよね。

この記事では、サポート分野におけるチャットボットの基本知識と、弊社でのリアルな導入事例をご紹介します。

この記事でわかること

・システムサポートとチャットボットの相性について

・チャットボット活用の具体的なメリット

・導入を成功させるためのポイントや注意点

・実際に導入した企業のリアルな事例

「システムサポートxAIチャットボット」の背景とニーズ

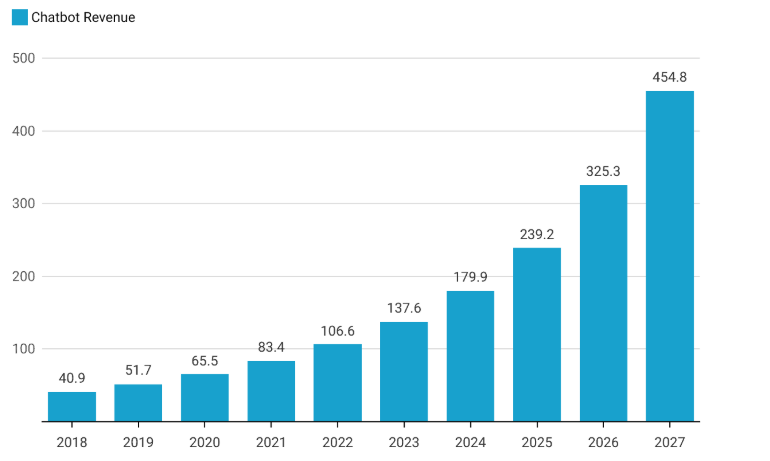

チャットボットそのものの国内市場は2024年に約414億円に達し、今後も年平均成長率(CAGR)19.4%で拡大が見込まれています。

特にデジタル製品との親和性の高いインターネットソフトウェア業界ではチャットボットの導入率は圧倒的に高く、約65%のサイトがチャットボットを活用しているという調査結果もあるほどです。

システムサポート業務では、問い合わせが急増すると担当者の負担が増え、対応品質にばらつきが出やすくなります。特に商品によっては現地で直接対応しなければならないケースもあり、人的・時間的コストが増加するといった課題も多く見られるため、今後もAIチャットボットのニーズはますます高まるでしょう。

AIチャットボットによるシステムサポートのメリット

システムサポートにAIチャットボットを導入することで得られるメリットはどのようなものが考えられるでしょうか。

社内サポートチームの対応品質向上

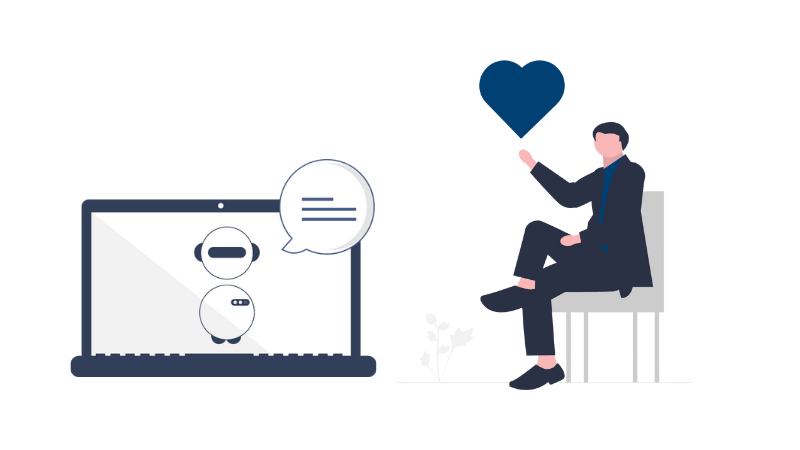

AIチャットボットは定型的な質問への回答を得意とするため、サポートチームはイレギュラーな質問や難易度が高い問題に集中できます。

また、チャットボットを通じて「どのような質問が多いか」「顧客がどこでつまずいているか」といった傾向が可視化(データ収集)できるため、社内ナレッジとして蓄積したり、マニュアルの改善にも活かすこともできます。

フィールドサポート業務の効率化

製品やシステムによっては現場での対応が必要なことも多く、業務の属人化や移動・調整の手間が業務効率を下げる原因になる可能性もあります。とくにサポート担当者の負担や時間的コストは、積み重なると無視できません。こうした課題に対し、AIチャットボットは「初動対応の自動化」という形で効果を発揮します。

簡単なトラブルであれば現地訪問せずに解決可能なケースも増えていくため、対応時間やコストを抑えながらも必要な場面では人が対応するという、柔軟なサポート体制が構築できます。

AIチャットボット導入でつまずかないための注意点

導入するにあたって気をつけておきたいポイントをご紹介します。

自動化できる範囲の見極め

チャットボットは万能ではありません。まずは自動化できる業務をしっかりと洗い出しましょう。

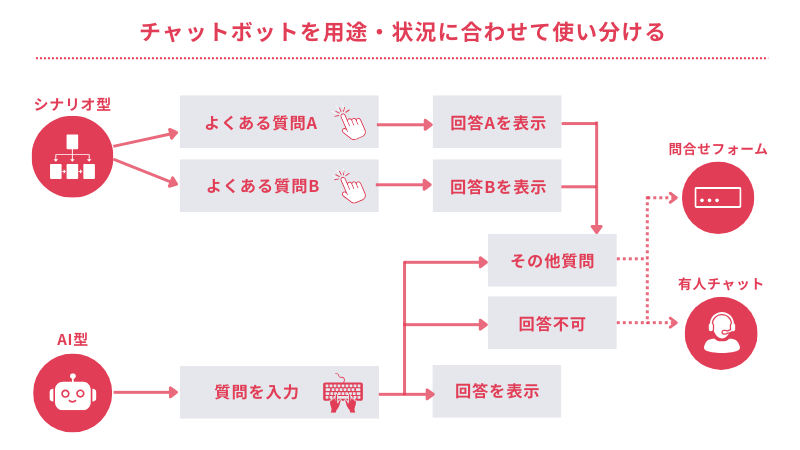

定型的な質問にはフローチャート形式で利用者が回答を探し出す「シナリオ型チャットボット」が適切です。

質問者が入力した内容を読み解き、柔軟に対応をさせたい場合は「AI型チャットボット」が良いでしょう。

また、複雑で判断が難しい問題は有人対応やフォームでの問い合わせへスムーズに切り替えられる仕組みを用意し、自動対応できる部分とそうでない部分を明確にしておくことが重要です。

どの業務が自動化でき、どの業務が人間であるべきかは顧客の抱える課題や背景、年齢層によっても異なります。特にクレーム等、急を要する案件についてはスムーズに人へ移行できる仕組みづくりが大切です。

社内体制の整備と導入の明確化

チャットボット導入を検討するにあたり、事前に社内体制を整え、目的やゴールを明確にしておくことが重要です。たとえば「電話問い合わせ件数を月間30%削減する」「FAQの利用率を高める」など、数値で測れる目標があると社内での共有や評価がしやすくなります。

また、運用を担当するメンバーを決めておくことで、導入後の対応がスムーズになります。関係部門との連携や調整が必要になることも多いため、チャットボットを「誰が」「どこまで」管理するかを明確にしておくことが、継続的な活用につながります。

弊社でのAIチャットボット導入事例(システムサポート)

AIチャットボットをtoB向けシステムサポートとして活用されている、弊社の導入事例を3つご紹介します。

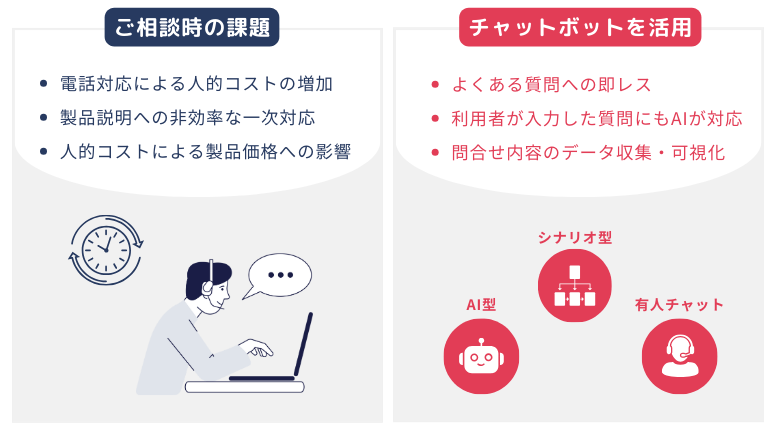

A社様:操作マニュアルと有人対応チャネルとしてフル活用

クラウド系DXシステムの開発・提供を行っているA社様。

製品の操作方法に関する顧客からの問い合わせはサポート用コールセンターで対応されていらっしゃいました。

A社様が抱えていた課題

- 問い合わせの傾向や課題が可視化しにくい

- サポートセンターの人的コストによる製品提供価格への影響が懸念される

- 操作説明などのよくある質問に効率的な一次対応ができていない

チャットボットの活用方法とその変化

A社様はシナリオ型とAI型を併用していらっしゃいます。

シナリオ型は、基本の操作説明など製品マニュアルとして使用。AI型チャットボットは、利用者が入力した質問に柔軟に対応できるよう200ものQAを登録。それでも問題が解決しない場合は有人チャットへも接続できるよう設計し、直接問い合わせの件数削減と対応スピードの向上を図りました。

また、自由入力の可能なAIチャットボットでは質問内容のログが残るため、問い合わせの傾向をデータ化し、より効率的な対応と製品への改善にも活用されています。

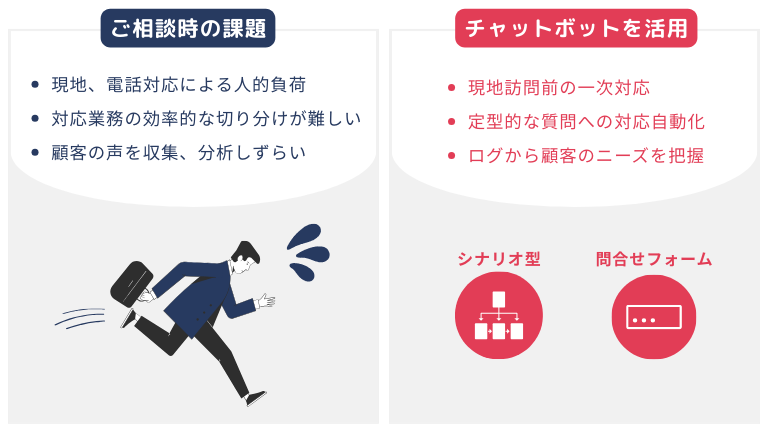

B社様:操作マニュアル・不具合対応チャネルとして活用

飲食店向けにiPadなどのタブレットを利用したPOSレジシステムの開発・販売を行うB社様。注文の会計と精算業務を行い、業務効率を支援するクラウド型サービスを展開されています。

これまで、顧客(システム導入企業)からの操作に関する問い合わせは、電話やメール、場合によっては営業担当が直接現地で対応していましたが、以下のような課題をお持ちでした。

B社様が抱えていた課題

- 電話対応による人的負荷が高まっている

- 顧客の設置環境によりトラブルの原因が多岐にわたるため、初期対応が難しい

- 定型回答とイレギュラーな対応が半々で、効率的な切り分けができていない

- マニュアルが存在せず、自己解決の手段が限られている

- 顧客の声を収集・分析しづらく、満足度向上施策に活かしきれていない

チャットボットの活用方法とその変化

B社様は、基本操作や不具合に関する問い合わせ対応として、シナリオ型・フォームを活用し、業務の効率化を図っています。

・よくある質問にはシナリオ型チャットボットで常時表示し、手軽に回答を得られる設計に。

・イレギュラーな質問や不具合に対しては問い合わせフォームを設置。

状況に応じて効率的かつ適切な対応ができるよう、チャットボットとフォーム問い合わせでバランスを取りながらご利用されています。

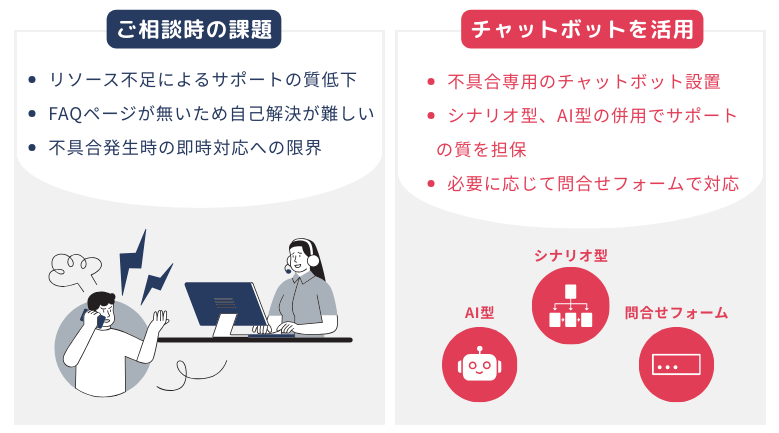

C社様:少人数でも対応可能な不具合対応チャネルとして活用

C社様は、B社様と同様、注文状況・配膳状況の管理から会計・顧客情報の一括管理を可能にするPOSレジシステムを提供されています。

電話によるカスタマーサポートを中心に対応していましたが、以下のような課題・背景をお持ちでした。

C社様が抱えていた課題

- 人手不足により、問い合わせ対応時間に制限があり、サポート不足を指摘されている

- お客様専用ページがなく、FAQページなどは現状存在しない

- 問い合わせは、操作方法やエラー発生時のトラブルシューティングが中心

チャットボットの活用方法とその変化

C社様は、トラブルシューティング用のAIチャットボットを導入。よくある質問にはシナリオ型チャットボットを利用し、利用者が質問を入力できるようAI型チャットボットも併せて導入。

顧客専用のページは存在しないため、ウェブサイトへの埋め込み、または独立したページをご案内されました。

有人チャットは利用せず、問い合わせフォームを用意することで、少人数体制でも効率的な対応ができる仕組みを整えています。

また、すべてのチャットの最後に「この質問は役に立ったか?」というフィードバック項目を設けており、QA改善のサイクルを回すためのデータ収集も実施されています。

成功するシステムサポート用AIチャットボットとは

最後に、導入を成功させるためのポイントをご紹介します。

チャットボットの社内・社外周知

チャットボットは、単に導入するだけでは使われないため、積極的な周知を行いましょう。

例えば、現場担当者の名刺にチャットボットへのQRコードをつける、システム内にチャットボットを表示するなど、利用者が簡単にアクセスできる環境を整えるのがポイントです。

導入するにあたって押さえておくべき詳細は以下の記事をご参考ください。

継続的なメンテナンスと分析

チャットボットにおいて導入後の定期的な運用状況の分析は非常に重要です。ユーザーがどのような質問をしているか、未解決な問い合わせは何か、利用率はどのくらいか…等を把握し、回答を改善し続けることで精度が上がります。

詳細については、以下の記事をご参考ください。

システムサポートとして実績のあるTebot

AIチャットボット「Tebot(ティボット)」では、toB向けのシステムサポートとしてもご利用頂いております。

即日可能な14日の無料トライアルも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

クライアント様のご要望に応じた開発も可能です。

アノテテ独自の言語理解AIとマルチモーダルAI技術でビジネスの効率化・売上寄与・新規ビジネス創出支援のための確かな手段を提供します。