AIシステム開発会社のアノテテです。サービスのひとつとして、AIチャットボット「Tebot(ティボット)」を提供しています。

企業のウェブサイトなどでAIチャットボットを導入する際、「APIを使えば便利」と耳にすることがあるかもしれません。しかしAPIの仕組みや課金のルールをきちんと理解しようとすると意外と奥が深く、複雑な面も多くあります。特に生成AIを使ったチャットボットでは、トークン単位で料金が発生するなど、表面からは見えにくい費用構造に注意が必要です。

この記事では、生成AIチャットボットにおけるAPIの基本的な仕組みから、料金体系、導入時に押さえておきたいポイントまでをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

チャットボットAPIの基本と仕組み

チャットボットAPIの導入メリット

チャットボットAPIの料金体系と注意点

トークン消費量を抑えるためのコツ

AIチャットボットで使われるAPIの基本を理解しよう

ウェブサイトやアプリ上でユーザーの質問にリアルタイムで回答を生成するAIチャットボットの多くは、外部のAIサービスと連携する「API(Application Programming Interface)」を通じて動作しています。

この記事では、チャットボットの基本的な種類から、生成AI回答などに使われるAPIの仕組みについて、はじめての方にもわかりやすく解説します。

そもそもチャットボットとは?

今回この記事で取り上げる「チャットボット」は、ウェブサイトやアプリ上で、ユーザーからの質問に対して自動で回答するプログラムのことを指します。あらかじめ設定されたルールやAIによって、人が直接対応することなくやり取りが行われ、問い合わせ対応の効率化やリード獲得のためのマーケティングツール、利用者の利便性向上など様々な用途で使われます。

チャットボットにはさまざまなタイプがあり、用途や技術レベルによって機能や特徴が異なります。代表的なものは、以下の3つです。

▶︎シナリオ型チャットボット

定型の質問に対して、決まったフローに沿って回答するAI非搭載型のチャットボットです。例えば、「営業時間は?」「アクセス方法は?」といったよくある質問(選択肢)に対して、事前に用意された答えを返すタイプです。

▶︎AIマッチング型チャットボット

こちらは予め登録した質問と回答をマッチングさせるAIを使用するタイプです。利用者が入力した質問に対して、AIが文章の内容を理解し、最も適切と思われる回答を表示させます。

▶︎生成AIチャットボット(生成AI回答型)

OpenAIのChatGPTのようなAIを活用し、ユーザーの自由な問いかけに対して柔軟に回答をリアルタイムに生成します。事前に登録されていない内容にも対応できる点が大きな特徴です。このチャットボットは、これから説明するAPIと連携して使われます。

APIとは何か?

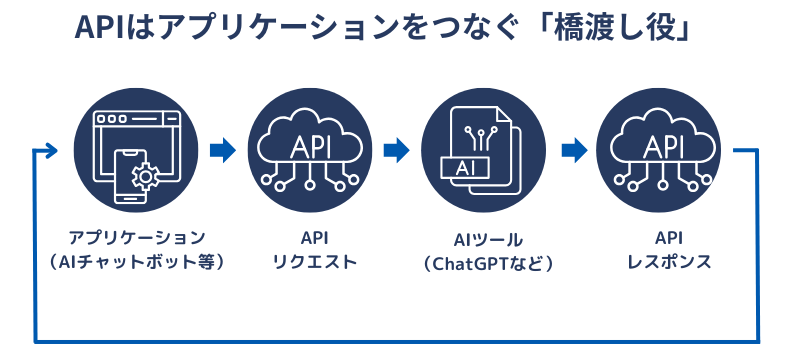

APIとは、異なるソフトウェア同士がデータや機能をやり取りするための「橋渡し役」のような存在です。

先ほど「生成AIチャットボットはAPIと連携して使われる」とお伝えしました。

これらのAIチャットボットにおけるAPIの役割は、ユーザーが入力した内容を外部の生成AIサービス(たとえばOpenAI社のChatGPTなど)にリクエストし、そこで生成された回答を取得してユーザーに返すことです。

具体的には次のような流れです。

- ユーザーがチャットボットに質問する

- チャットボットがその質問をAPI経由でAIサービスに送る(リクエスト)

- AIが回答を生成する

- 生成された回答がAPIを通じてチャットボットに返される(レスポンス)

- チャットボットがその回答を画面に表示する

このように、APIはチャットボットとAIのあいだをつなぎ、リアルタイムでスムーズなやり取りを可能にします。

AIチャットボットでのAPI連携のメリット

チャットボットにてAPIを活用することで、開発者と利用者の双方に多くのメリットがあります。

開発者側のメリット

- 開発工数の削減

自社で一からAIを開発する必要がなく、既存のAPIを活用すれば短期間で機能を実装できます。 - 継続的な運用負担の軽減

AIの学習モデルの更新やバグ修正はAPI提供元が行うため、自社での保守対応が最小限で済みます。

利用者側のメリット

チャットボット導入時に活用されるAPIは、実際に問い合わせを受ける企業やその利用者にとっても多くのメリットがあります。

想定外の質問にも対応できる「柔軟な回答生成」

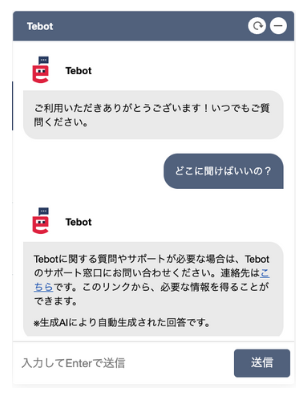

生成AIを使ったチャットボットは、QAに登録されていない質問や、表現が曖昧な問いにも柔軟に対応できます。

たとえば問い合わせをしたくて「どこに聞けばいいの?」という言い方でも、文脈を読み取って「問い合わせ先」を案内するなど、人に近い自然な応答が可能です。

従来のチャットボットでは定型文に頼るため対応できる範囲が限られましたが、生成AIチャットボットならユーザーの言い回しや質問の意図を理解し、その場で適切な回答を生成します。

結果、ユーザーが途中で問い合わせを諦めることが減り満足度の向上につながります。

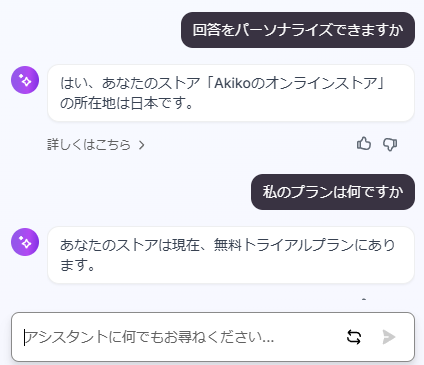

顧客一人ひとりに合わせた「パーソナライズ応答」が可能

APIは、生成AIとチャットボットをつなぐだけでなく、CRM(顧客管理システム)や業務データベースと連携する「橋渡し役」としても活躍します。これにより、チャットボットが顧客一人ひとりの属性や過去の購入履歴、問い合わせ履歴などをもとに、個別に最適化された回答を生成することが可能になります。

たとえばチャットボットが設置されたECサイトなどで「商品の配送状況を知りたい」といった質問に対し、ログイン中のユーザーに合わせて「◯月◯日に出荷済みで、現在は○○センターに到着しています」といった具体的な情報を返すことも可能です。

このような文脈に応じた対応は、従来のFAQやシナリオ型チャットボットでは難しかった領域であり、カスタマーサポートの質と満足度を同時に高めることができます。

生成AIチャットボットは従量課金制のケースもあり

生成AIチャットボットは、基本的にAPIを通じてAIモデルとやり取りすることで回答を生成します。

このとき、やり取りするテキスト量に応じて「トークン」という単位で料金が別途発生するケースがあります。

この場合、チャットボットが何度も応答を生成するほど、利用コストも増えていくというわけです。

このような「使った分だけ費用がかかる」従量課金制では、利用頻度や会話のボリュームによって、月々の費用が予想以上に膨らむ可能性があります。

導入前に、この費用構造をしっかり理解しておくことが、後のコストトラブルを防ぐ鍵になります。

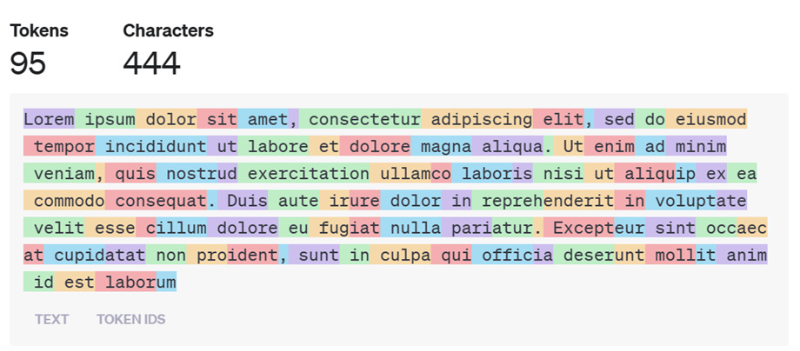

トークンとは?

生成AIは、テキストを細かい単位(これを「トークン」と呼びます)に分けて処理します。

たとえば、 “You can request a return from your order history.”(49文字)という回答であれば、約10〜13トークン消費されます。

一般的な生成AIチャットボットでは、1つの会話に対してトークンが消費されます。

1つ1つは少額でも、やり取りが何十回と重なると、合計トークン数が大きくなり、結果として費用も増加します。

コストを抑えるために押さえておくべきポイント

生成AIチャットボットは、利用量に応じてAPI費用が増えるケースがあります。

そのため、導入前にコストが膨らみやすいポイントを把握し、運用面で対策を考えておくことが重要です。

▶︎使用量の予測と予算管理

APIの使用量は日々変動しやすいため、どのくらいコストがかかるかを正確に見積もるのは難しいです。過去の問い合わせ件数や文字数をもとにシミュレーションを行うとよいでしょう。

▶︎利用上限の設定とモニタリング

多くのAPIでは、月間使用量やリクエスト数に上限を設けることが可能です。トークン使用量をリアルタイムで監視できる仕組みがあると安心です。

▶︎提供企業ごとの料金体系に注意

同じAIモデルでも、OpenAI、Azure、Googleなど提供元によって料金体系が異なるため、導入前に必ず比較・検討が必要です。

従量課金成果どうかはベンダーにより異なる

生成AI回答が可能なチャットボットサービスでは、使ったぶんだけAPI費用が追加でかかるケースがあるとお伝えしました。これはベンダーによって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

APIを使用する生成AIチャットボットでは、APIキーの取得や管理から自社で行う必要があるものもあれば、取得も不要でかつAPI利用料も含まれているベンダーも存在します。

生成AIチャットボットは、月額費用とは別途追加費用がかかる可能性がありますので、複数社比較検討する際はこれらの費用にご注意ください。

主要なチャットボットAPIのトークン価格比較表

参考として、各社の公式サイトに基づいたAPI料金を載せておきます。(※2025年12月現在)

必要に応じて各サービスの詳細をご参照ください。

OpenAI API(ChatGPT)

料金体系:従量課金制(使用したトークン数に応じて料金が発生)

| モデル名 | 入力トークン(USD/100万トークン) | 出力トークン(USD/100万トークン) |

| GPT-5 mini | $0.25 | $2.00 |

| GPT-4.1 | $3.00 | $12.00 |

| GPT-4.1 mini | $0.80 | $3.20 |

※トークンは、ユーザーが送る「質問文」(入力)と、AIが返す「回答文」(出力)それぞれで消費されます。※1トークンは日本語でおおよそ1.5〜2文字程度に相当します。

OpenAI 公式サイト

Microsoft Azure OpenAI Service

料金体系:従量課金制(使用したリソースに応じて料金が発生)

※以下はリージョンが東日本の場合です。

| モデル名 | 入力トークン(USD/100万トークン) | 出力トークン(USD/100万トークン) |

| GPT-5 | $1.25 | $10.00 |

| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 |

| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 |

| GPT-4.1-mini | $0.40 | $1.60 |

Google Gemini API

料金体系:従量課金制(トークン数に基づく)

| モデル名 | 入力トークン(USD/100万トークン) | 出力トークン(USD/100万トークン) |

| Gemini 2.5 Pro | $1.25 (プロンプト 200, 000 トークン以下) | $10.00 (プロンプト <= 200, 000 トークン) |

| Gemini 2.5 Flash | $0.30 (テキスト / 画像 / 動画) | $2.50 |

Anthropic Claude API

料金体系:従量課金制(トークン数に基づく)

| モデル名 | 入力トークン(USD/100万トークン) | 出力トークン(USD/100万トークン) |

| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |

| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |

| Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 |

| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |

日本語でのチャットボット利用時のトークン消費量の目安

前述したように、生成AIでは、やり取りする文章が「トークン」と呼ばれる単位で処理されます。日本語は英語に比べて1トークンあたりの文字数が少ないため、同じ情報量でもトークン消費が多くなる傾向があります。

日本語と英語のトークンの違い

英語では1トークンあたりの情報量が比較的多く、平均して約4文字が1トークンに相当します。一方、日本語は構造上、1トークンあたりの文字数が少なく、平均して約1.5〜2文字となります。

このため、同じ内容のやり取りでも、日本語では英語よりも多くのトークンが必要になる傾向があります。

- 英語:約4文字で1トークン

- 日本語:約1.5〜2文字で1トークン

例:

「ご注文商品は、マイページから返品申請が可能です。」(全角約25文字)

→ 約13〜17トークン

このようにやり取りが複数回続くと、1ユーザーあたり数百トークン単位の消費も珍しくありません。

トークン消費量を抑えるためのコツ

多くのベンダーでは一定のトークンを提供費用に含めてはいるものの、生成AIチャットボットではユーザーとのやり取りのたびにトークンが消費されるのは避けられません。

トークンの無駄な消費を防ぐことで、コストを抑えながら効果的に運用するための工夫を3つご紹介します。

1. 頻出質問は定型化する:AIマッチング型・シナリオ型との併用

生成AIのトークン消費を抑えるには、まず頻出する問い合わせをAIマッチング型やシナリオ型チャットボットで対応するのが有効です。たとえば「返品方法」「営業時間」など、よくある質問に対しては、あらかじめ用意した固定回答で対応すれば、生成AIを使う必要がなく、トークンも消費されません。

ただし、すべての問い合わせを定型化するのは現実的ではありません。想定される質問の種類が多く、また複雑なやり取りが発生する場合は生成AIに任せることで、コストと応答品質のバランスを保つことができます。

2.プロンプトを工夫する

プロンプトとは、生成AIに「どのように答えるべきか」を指示する命令文です。プロンプトを工夫することで、無駄な情報を省き、トークンの使用量を抑えることが可能になります。以下、最適化するための3つの方法を紹介します。

1. 回答の長さを指定する

AIは詳しく説明しがちなため、プロンプトで回答の長さを明示することで無駄な出力を防げます。

例:

「300文字以内で簡潔に答えてください」

「箇条書きで3点以内にまとめてください」

2. 回答内容を限定する

余計な補足や脱線を防ぐために、必要な情報だけに絞る指示を加えましょう。

例:

「返品方法のみ答えてください。背景説明は不要です」

「○○のメリットのみ答えてください」

3. 想定読者を指定する

誰向けの説明かを指定すると、専門用語を避けたり、要点だけを述べるように調整されます。

例:

「ITに詳しくないユーザー向けに説明してください」

「中学生でもわかるように教えてください」

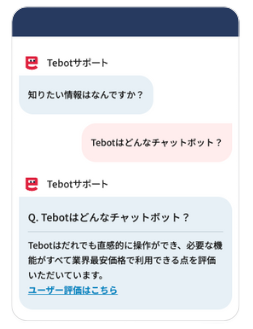

「Tebot」生成AIプランの場合

ここでは弊社の製品「Tebot(ティボット)」を例に、生成AIプランの活用方法をご紹介します。

Tebotがどのように企業の問い合わせ対応を効率化し、コストと品質の両立を実現しているのか、そのポイントを具体的に解説します。

1.Tebotのセキュリティ対策と構成

Tebotでは、生成AIのエンジンとして「Microsoft Azure OpenAI Service」を採用しています。これは、セキュリティやガバナンスを重視する企業でも安心して利用できるよう配慮された構成です。

Azureは、ISO/IEC 27001やSOC 2などの国際的なセキュリティ認証を取得しており、機密性の高い業務データの取り扱いにも適しています。さらに、データを日本国内のリージョンで管理できるため、多くの企業における社内ポリシーにも適合しやすいのが特長です。

なお、弊社株式会社アノテテでは、プライバシーマークを取得しており、個人情報の適切な管理体制も整備されています。

2.生成AIプランの消費ポイントについて

Tebotの生成AIプランでは、チャットボットがAIで回答を生成するごとに「ポイント」が消費されます。

このポイントは「1回の回答生成=5ポイント(GPT-4o mini使用時)」といった具体的な単位で設計されており、月額プランには初期で10,000ポイントが含まれています。

ポイントの消費状況は、Tebotの管理画面上でリアルタイムに確認可能です。

棒グラフや折れ線グラフなどで日別・月別の消費傾向を可視化できるため、運用状況を把握しやすく、コストの過剰使用を防げます。

3.QAプランと併用し、トークンの消費を抑えることが可能

Tebotでは、生成AI型のチャットボット機能と、シナリオ型やAIマッチング型を併用する設定が可能です。

- よくある質問や定型文の応答には生成AI型を使わず、トークン消費を抑制

- 複雑で柔軟な応答が求められる場面では生成AI型に自動切り替え

このように、質問内容に応じて最適な応答タイプを使い分けることで、品質とコストのバランスを実現します。

4.独自のプロンプトを追加できる

Tebotの管理画面では、生成AIに送信するプロンプト(指示文)を柔軟に設定可能です。

このプロンプト設計を工夫することで、不要な長文応答や脱線を防ぎ、トークンの無駄遣いを抑えることができます。

代表的な工夫の例:

- 「300文字以内で簡潔に答えてください」

- 「専門用語を使わず、ITに詳しくない人向けに説明してください」

- 「返品方法だけを教えてください。背景説明は不要です」

この仕組みにより、社内担当者でも簡単に応答品質とコストの最適化を両立できるのが特長です。

シナリオ型から生成AIまで移行もしやすいTebot(ティボット)

Tebotの生成AIプランでは、月額費用に基本API利用料が含まれており、「気づけば追加が費用が発生してしまった」というリスクはありません。APIの取得・管理も不要で、気軽に生成AI回答をお試し頂けます。