AIシステム開発会社のアノテテです。サービスのひとつとして、AIチャットボット「Tebot」を提供しています。

本記事では、シナリオ型チャットボットに関する具体的な作り方、効果的に設計するためのコツ、さらに運用後のメンテナンス方法までを具体例を用いて解説します。

シナリオ設計に役立つテンプレートもダウンロードいただけますので、これからチャットボットを導入しようとしている方はもちろん、日々の運用を見直したい方もぜひご参考ください。

▼この記事で解決できる疑問

・そもそもシナリオ型とは?AI型と何が違う?

・チャットボットのシナリオってどうやって作るの?

・チャットボットの利用率を上げる方法ってある?

・導入後のメンテナンスはどうすればよい?

そもそもシナリオ型チャットボットとは?

シナリオ型チャットボットは、非AI型に分類されるもっともシンプルなタイプです。あらかじめベンダーや企業が用意した選択肢やフローチャートに従って、利用者が欲しい情報を絞り込んでいく仕組みです。FAQやよくある問い合わせに対応するケースでよく利用されます。

価格帯と機能の特徴

提供価格はベンダーによって異なりますが、月額費用は1万円弱から5万円程度が一般的です。この価格差は、有人チャット機能や翻訳機能、チャットボットを設置できるサイト数、ベンダーのサポート体制など付随するオプション等によって生じます。基本的には低コストで導入できるため、初めてチャットボットを試す企業にとって選びやすい選択肢となっています。

シナリオ型のメリット

最大のメリットは導入コストの低さと運用のしやすさです。複雑なAI学習が不要で、シンプルな設定さえすればすぐに利用可能です。そのため、小規模事業や問い合わせ内容が定型化されている企業に適しています。最近はChatGPTをはじめとした生成AI型に注目が集まっていますが、シナリオ型は依然として多くの企業で活用され続けています。(2025年現在)

シナリオ型とAIチャットボットとの違いは?

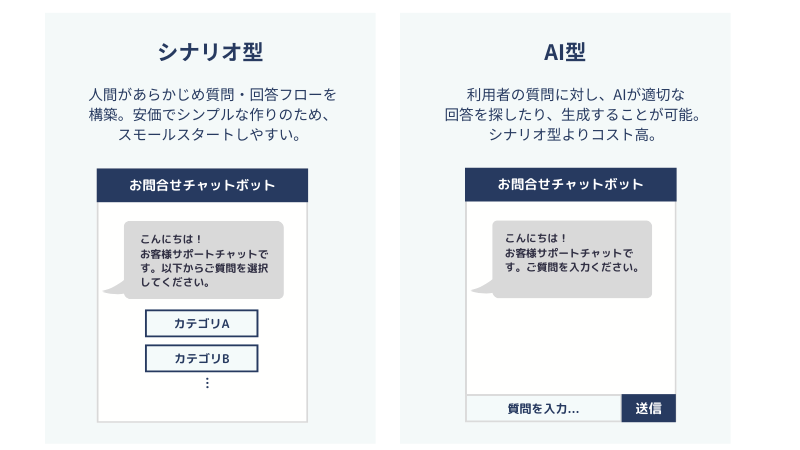

チャットボットには大きく分けて「シナリオ型」と「AI型」があり、どちらを選ぶかで利用シーンやコストが大きく異なります。ここでは両者の違いを整理します。

AIチャットボットの特徴

企業で導入されるAIチャットボットにはいくつかのタイプがありますが、いずれも共通するのは「利用者が入力した文章をAIが理解し、適切な回答を返す」仕組みです。

シナリオ型チャットボットは、質問内容が定型化されている場合に非常に有効です。しかし、複雑な質問や想定外の内容には対応が難しいという側面があります。

一方、AIチャットボットは曖昧な表現や言い回しの違いにも対応でき、柔軟性に優れています。特に複雑な問い合わせが多い場合や、幅広いサポートが求められるECサイトやカスタマーサポートなどにも適しています。ただし価格帯は高めで、シナリオ型よりも高額になります。

AIチャットボットに関する詳細は以下の記事をご参考ください。

シナリオ型・AI型の違いの整理すると

両者を比較すると、

- シナリオ型:低コストで効率的に導入できる。質問が定型化されている業務に向いている。

- AI型:高コストだが、幅広く柔軟に対応できる。複雑な問い合わせや顧客対応に強い。

となります。シナリオ型は費用を抑えて導入しやすく、設定もシンプルなため、初めてチャットボットを導入する企業にとって取り組みやすい選択肢です。AI型に比べて対応範囲は限定的ですが、よくある質問や定型的な問い合わせに活用するには十分な機能を持っています。

この記事では、特に「シナリオ型チャットボットをどう設計すれば効果的に活用できるか」に焦点をあて、具体的な作り方や設計のコツを紹介していきます。費用に関する詳細は、こちらの記事をご参照ください。

シナリオ型チャットボットの設計ポイント

ここまでで、シナリオ型チャットボットの仕組みやAI型との違いを整理しました。次に気になるのは「実際にどのように設計すればよいのか」という点ではないでしょうか。シナリオの作り方次第で、利用者が感じる使いやすさや、業務効率の向上度合いは大きく変わります。ここからは設計に役立つ3つのポイントを紹介します。

ポイント①シナリオの階層は3~5に留める

まずは質問を、ざっと大・中・小のカテゴリに分けます。

大きな分類

各メインカテゴリの中でさらに分類

各サブカテゴリの中でさらに分類

ひとつの質問が、複数のカテゴリ(選択肢)に分かれ、そこからまた複数のカテゴリ(選択肢)に分かれていき、最後は回答につながります。フローチャートを意識するとよいでしょう。

できれば階層は3~5までに留めましょう。カテゴリの階層が深くなって、何度も選択肢を選ぶことになると、時間がかかりますし、面倒に感じます。そうなれば利用者は回答にたどり着く前に、選択肢を選ぶのをやめてしまい、途中離脱のおそれがあります。

ポイント② 選択肢は多くても5つまで

利用者は、知りたい情報を求めて選択肢を選んでいきます。階層と同様で、選択肢が多すぎると選ぶのに時間がかかりますし、煩わしくなってチャットボットの利用をやめてしまうかもしれません。選択肢の数は、利用者がストレスを感じない程度、多くても5つまでに抑えるようにしましょう。

同じような質問はひとつにまとめる、似たようなジャンルは同じカテゴリーに統一するなどして、なるべくシンプルな構成を意識してください。フローチャートにして流れを確認すると、具体的なイメージにつながります。

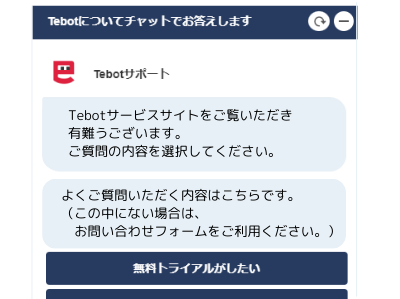

ポイント③ 受け入れやすいデザインを心掛ける

チャットボットの利用率を上げるコツのひとつに、デザインの工夫があります。

画面に表示されたチャットボットに親しみを感じると、「チャットボットに質問してみようかな」と思いませんか?チャットボットのアイコン(キャラクター、ロゴなど)、ネーミング、色などの印象で、ちょっぴり人間味を感じるチャットボットにすることができます。

最初にチャッボットのイメージを決めて(コールセンター風、ビジネスパーソン風、ゆるキャラ風、など)、そのイメージにあうデザインを設定してください。チャットボットを設置する自社サイトのデザインとのバランスも考慮するといいですね。

「試しに質問してみよう」と思われるような、親しみやすいチャットボットを目指してください。

シナリオ型チャットボットの文章の魅せ方・ポイント

チャットボットは、自社サイトの顔にもなります。デザインが決まったら、そのイメージにあわせた文体でシナリオ原稿を作っていきましょう。デザインと言葉遣いが統一されると、チャットボットのキャラクターイメージが明確になり、より親しみを感じてもらえるようになります。

1.「導入文で印象が決まる」と考える

チャットボットの導入文は重要です。サイト訪問者が最初に目にする言葉なので、デザインとともに「第一印象」を決めることになります。「質問してみよう」と思われるような導入文にしましょう。

「どうしましたか?」のようなあいまいな質問は避けて、具体的にどうすればよいか分かる文章にし、分かりやすい選択肢を表示します。選択肢を提示することは、このチャットボットで何ができるのかを示すことにもなります。

冒頭に、デザインにあわせた言葉遣いで短い紹介文を入れるとより親しみがわきますね。

2.親しみやすく簡潔な文章を心掛ける

シナリオ型チャットボットの文章は「簡潔で親しみやすいこと」が重要です。利用者ができるだけ早く欲しい情報にたどり着けるように、無駄を省いた表現を意識しましょう。

ただし、短すぎる文章は素っ気なく、冷たい印象を与えてしまう場合があります。たとえば「お問い合わせありがとうございます。こちらから選択してください」と書くよりも、「お問い合わせありがとうございます。次の中から知りたい内容を選んでくださいね!」と少し柔らかく伝えるだけで、印象は大きく変わります。

相手がチャットボットだと分かっていても、文体や言葉のトーンが統一されていれば、自然な会話の流れが生まれます。簡潔でありながらも丁寧で親しみやすい表現を心掛けることで、利用者がストレスなくやり取りできるチャットボットになります。

3.問題を先回りして解決策を掲示する

チャットボットでどのような問題を解決したいのか、利用者の立場になって考えてみましょう。質問(利用者が抱える問題)に対して、すぐに解決策が提示されたなら、満足度アップですね。クレームにつながるのを防ぐことにもなります。

また、チャットボットで回答できない場合は、「回答できません」というだけでなく、「有人チャットにつなぐ」「メールを送る」「電話する」などの選択肢を提示して、どうすれば解決できるのかを示すと、利用者は安心します。

4.利用者の感情を読み解く

「利用者がこの選択肢を選んだときは、どんな感情だろう?」と考えてみましょう。

会話がテンポよく自然に流れていくと、チャットボットに親しみを感じて利用率アップにもつながります。「ありがとう」「申し訳ありません」などお礼やお詫びの言葉は基本ですが、共感の言葉を一言添えると、気の利いたメッセージになります。

選択肢「結婚休暇の申請をする」

→ 回答「ご結婚おめでとうございます。結婚休暇の申請手続きは・・・」

選択肢「商品が故障した」

→ 回答「ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。どの商品でしょうか・・・」

5.サイト内の回遊率や導線を意識する

チャットボットだけで完結しない場合に備えて、自社サイトや自社サービスに誘導するための導線確保も有効です。サイトへのリンクや問い合わせボタンを追加することにより、リード獲得率やサイト回遊率の改善に繋がる可能性があります。

各質問の回答後に資料請求ページへリンクを貼る

会員登録によるメリットを一言添え、自社の会員登録サイトへリンクを貼る

有人チャットにつながるボタンを表示、問い合わせフォームへリンクを貼る

シナリオ型の運用・メンテナンス方法

チャットボットが無事に導入できたら一安心ですが、導入してからが本番です。チャットボットの稼働状況を確認して、定期的にメンテナンスしましょう。

ここでは、フォームとシナリオ構成に関する具体的なメンテナンス方法をご紹介します。

フォームの見直し

チャットボットから資料請求、会員登録、商品購入といった具体的な行動につながる入力フォームを設置している場合は、フォームからの離脱状況を確認してみてください。

ベンダーにもよりますが、管理画面からチャットログやフォームの離脱タイミングなどが確認できる場合があります。

チャットボットでフォームの入力画面までは誘導できているのに、登録しないで離脱しているユーザーはいませんか?入力途中での離脱者が多い場合は、フォームの課題と解決策を考えなければなりません。

次のような課題はありませんか?

▼入力項目が多すぎる

たとえば、気軽に資料請求したいだけなのに、入力する項目が多すぎると「もういいや」と思って請求をやめてしまうかもしれません。フォームの項目が多い場合は、不要なものを削除して短くしてみましょう。

▼個人情報の登録が多い

プライバシー面、セキュリティ面から、個人情報の登録には慎重になる人も多いです。なんのためにこのフォームに入力してもらうのかを考えて、直接関係のない個人情報の入力は不要にしましょう。

▼文字入力が多い

文字による入力量が多い場合も、面倒に感じます。文字入力でしか回答できないもの(氏名、電話番号、具体的な相談内容など)を除き、できるだけ回答を選択肢にすると、入力によるストレスが軽減されます。

項目数、文字入力量を減らし、必要最低限の情報のみ入力するフォームに変更してみてください。

シナリオ構成の見直し

チャットボットによって利用者が目的を達成しているかどうか、ログで確認してみましょう。利用者は、なにかの情報・解決策がほしくてチャットボットを利用しています。チャットボットはその回答(シナリオの最下層)まで提示できているでしょうか。

回答が表示される前に離脱がある場合は、どこかに問題があると想定して、シナリオの構成を見直す必要があります。離脱箇所を中心に確認して、利用者目線でシナリオを見直してみてください。

▼離脱に繋がりやすい課題

・選択肢が多すぎる

・選択肢の言葉があいまいでどれを選べばよいか分からない

・選んだ選択肢と具体的内容が異なる

・質問したい内容が選択肢の中にない

さらに詳しい運用・メンテナンスについては以下の記事をご参照ください。

シナリオ型チャットボットの具体的な設計例

ECサイトへのチャットボット設置を例に、具体的なシナリオの作成方法や手順をご紹介します。

企業例:サブスク型化粧品ECサイト

30~50代の女性をターゲットに、サブスク型のECサイトにて化粧品を販売している。

有人オペレータの作業工数削減や、営業時間外での対応を目的にチャットボット導入を検討。FAQ(よくある質問)やトラブルシューティングはすでにサイト上に掲載済み。

Q&A

・配送業者はどこですか

・配送にかかる期間はどのくらいですか

・置き配達はできますか

・お試し期間は何日分ですか

・最低契約期間はありますか

・定期購入をキャンセルしたい

トラブルシューティング

・注文完了のメールが届きません

・商品が2週間経っても届きません

・間違った商品が届きました

Step1.Q&Aを整理する

まずはチャットボットで対応するQ&Aを決め、カテゴリ別に分けます。また、選択肢の文言を選びやすいよう簡潔にします。

| A | 配送について | A-1 | 配送業者について |

| A-2 | 発送期間について | ||

| A-3 | 置き配について | ||

| B | トライアルについて | B-1 | 無料トライアルについて |

| B-2 | お試し商品について | ||

| C | 契約について | C-1 | 最低契約期間について |

| C-2 | 定期購入のキャンセルについて | ||

| D | トラブルシューティング | D-1 | 注文完了のメールが届かない |

| D-2 | 商品が2週間経っても届かない | ||

| D-3 | 間違った商品が届いた |

Step2.シナリオの骨組みを作る

チャットボット展開時の初回メッセージを検討の上、フローチャートをイメージして、シナリオの骨組みを作成します。

初回メッセージ:

こんにちは!お客様サポートチャットです。以下から質問を選択してください。

| 1階層 | 2階層 | 3階層 |

| A.配送について | A-1質問 | A-1回答 |

| A-2質問 | A-2回答 | |

| A-3質問 | A-3回答 | |

| B契約について | B-1質問 | B-1回答 |

| : | : |

Step3.離脱を防ぐ工夫をする

以下のポイントを考慮して、作成したシナリオの最終チェックを行います。

・質問が解決している場合:「その他ご質問はありますか?」という問いかけと、次の質問がある場合の選択肢を表示。

・解決していない場合:「解決しない場合はお問い合せフォームへ」などの表示で、次の解決策に導く。

トラブルなどの対応は、有人チャットや問い合わせフォーム、緊急用電話番号を表示。

「申し訳ございません」「担当より直接ご連絡いたします」などの文言を追加し、真摯な対応を示す。

・設置する自社サイトとのバランスはよいか

・導入時に決めたチャットボットのイメージ(キャラクター)にあっているか

・30~50代女性への対応に適切か

シナリオ設計時に使えるテンプレートご紹介

シナリオ作成用のテンプレートをダウンロードできるようにいたしました。AIチャットボットTebotをトライアルいただく際にご利用いただいているものです。

Excelなのでどなたでも使いやすく、フローチャート形式で流れを具体的に確認しながらシナリオを作成することができます。フローチャートではなく、リスト形式でのテンプレートもありますので、使い勝手のよい方をご利用ください。

当テンプレートにご入力の上、メールにてご連絡いただきましたら、弊社にてTebotの初期設定をさせていただきます。弊社にてシナリオデータを反映したのち、無料トライアルが可能です。

入力前でも、ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。

導入の手間を徹底排除したチャットボット「Tebot」

AIチャットボットTebotは、シナリオ機能とAI(人工知能)の両方を兼ね備えた複合型のチャットボットサービスです。シナリオ機能だけのシンプルかつ低価格なプラン(月額9,800円)もご提供しています。