AIシステム開発会社のアノテテです。サービスのひとつとして、AIチャットボット「Tebot(ティボット)」を提供しています。

AIチャットボットを導入する企業は年々増加傾向にありますが、導入に成功する企業はどのような効果を期待し、またどのようにその効果を測定しているのでしょうか。

この記事では、AIチャットボットで得られる効果から測定方法など、具体的な事例を交えてご紹介します。

この記事でわかること:

・AIチャットボットの基礎

・導入効果と測定方法

・導入失敗しないためのコツ・注意点

・実際の導入事例

AIチャットボットとは?

AIチャットボットとは、利用者からの質問や入力に対して自動で応答するツールを指します。

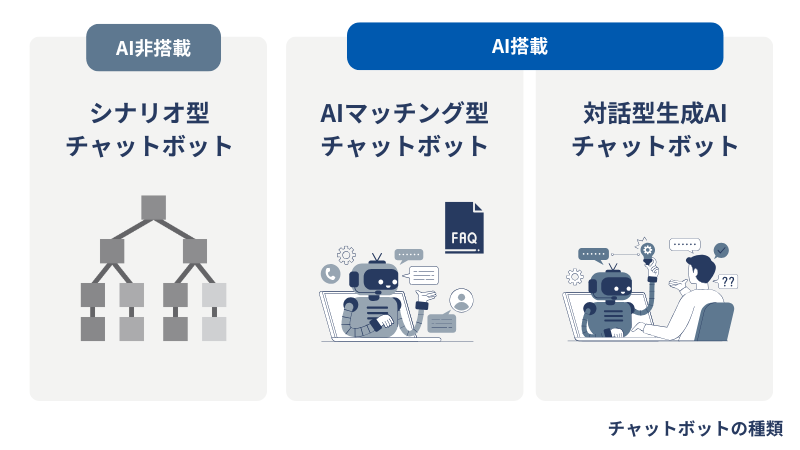

「シナリオ型」「ルールベース型」といった非AI搭載型のチャットボットは以前から存在し、安価でシンプルであることから現在も使われてはいます。

しかし2022年から登場したChatGPTなどをはじめ、AI技術の進歩によって、チャットボットは「シナリオ型」大きく変化しました。これまでのように細かくルールを設定する必要がなくなり、より簡単に導入でき、柔軟に自然な会話を行えるようになっています。

企業向けAIチャットボットの主な種類としては、「マッチング型」と「対話型生成AI」の二つが挙げられます。

AIマッチング型チャットボット

AIマッチング型チャットボットは、利用者の質問に対し、事前に登録されたFAQ(よくある質問)データの中から、意味が近い回答を提示するタイプです。単なるキーワードの一致だけでなく、表現の揺らぎや類義語も考慮し、最も適切な情報を照合します。これはあくまで既存の情報の中から最適なものを「選択する」仕組みであり、その応答精度は、ベンダーの技術力やFAQデータの設計、および継続的なチューニングによって大きく変動します。

対話型生成AIチャットボット

対話型生成AIチャットボットは、ChatGPTに代表される大規模言語モデルを基盤としています。利用者の質問や入力に対して、まるで人間と会話しているかのように自然な文章をその場で生成し応答する点が特徴です。ウェブサイトや各種アプリケーション上で利用されるケースが多く、情報提供、提案、資料請求といった利用者への効果的な導線設計にも活用できます。

また、ウェブサイトではマッチング型と対話型生成AIの併用も一般的です。まず定型的な質問にはFAQによるマッチング型で対応し、より複雑な自由記述の質問に対しては生成AIで補完するといったハイブリッドな構成が主流となってきています。これにより、幅広い利用者のニーズに対応し、利便性を向上させることが可能となります。

シナリオ型、AI型チャットボットについての詳細は以下の記事をご参考ください。

企業がAIチャットボット導入で得られる具体的な効果

企業がAIチャットボットを導入することで、業務効率化や顧客対応の品質向上など、多くのチャットボットの効果が期待できます。ここでは、AIチャットボット導入で得られる代表的な効果について、ご紹介していきます。

問い合わせ対応の自動化で担当者の業務負担を軽減

企業の担当者は、日々多様な問い合わせに対応しており、その多くは定型的な内容です。このような問い合わせに対し、担当者が一つずつ手作業で対応していると、本来注力すべき業務に時間を割けなくなることがあります。そこでAIチャットボットを導入することで、問い合わせ対応の多くを自動化し、担当者の業務負担を大幅に軽減することが可能です。

例えば、製品の仕様やよくある質問、配送状況の確認といった情報は、AIチャットボットに学習させ、利用者が知りたいときに即座に回答を提供できます。これにより、担当者はより専門性の高い問い合わせや、個別対応が必要な顧客とのコミュニケーションに集中できるようになります。結果、問い合わせ対応にかかる時間とコストを削減し、業務全体の効率化を図れます。AIチャットボットは、単に質問に答えるだけでなく、担当者の働き方を根本から変え、生産性の向上に貢献するツールと言えるでしょう。

24時間365日の顧客対応で機会損失を防ぐ

AIチャットボットを導入する大きな利点は、顧客対応を24時間365日無休で提供できることです。営業時間外や休日、深夜などに発生する顧客からの問い合わせ受け付け、即座に回答を提供できるため、顧客は自身の都合の良いタイミングで疑問を解消でき、利便性だけでなく顧客満足度の向上にも貢献します。

具体的には、

・ECサイト:疑問をすぐに解決し「カゴ落ち」を防ぐ

・グローバル展開している企業:時差による対応の遅れを防ぐ

・多様なライフスタイルを持つ顧客をターゲットにしている企業:営業時間に関わらず即座対応により競合との差別化を図れる

さらに、AIチャットボットは問い合わせ内容に基づいて継続的に学習し、回答の精度を高めていくため、時間とともにその効果は増大するといわれています。 営業時間外の問い合わせをチャットボットが吸収することで、コールセンターへの電話問い合わせを減らすことができる可能性もあります。 このように、AIチャットボットの導入は、顧客体験を向上させ、ビジネスチャンスを最大化する強力なツールとなるでしょう。

回答の品質を保ち、属人化を防ぐ

AIチャットボットを導入することで、顧客対応の品質を一定に保ち、顧客満足度を向上させることが可能です。担当者によって対応スキルや知識に差がある場合、顧客は一貫性のない回答を受け、不満を感じてしまうこともあるかもしれません。

特に、問い合わせ対応における回答の精度は、顧客体験に直結します。誤った情報や不適切な回答は、顧客の不信感を招き、企業のブランドイメージを損ねてしまう可能性もあるでしょう。AIチャットボットは、学習データに基づいた高精度な情報を提供するため、そうしたリスクを軽減できます。

AIチャットボット経由の回答にすることで、顧客はいつでも同じ高品質なサポートを受けられるようになり、信頼感や満足度の向上が期待できます。

蓄積された対話データから顧客ニーズを分析できる

AIチャットボットは顧客との対話履歴を自動で蓄積し、マーケティングに役立つデータの提供が可能です。

従来は担当者ごとに対応内容が分散し、顧客全体のニーズを把握することが難しい状況でした。しかし、AIチャットボットが会話データを一元管理することで、顧客の質問や要望といった「生の声」を容易に収集・分析できます。これにより「料金プランを詳しく知りたい」「機能の使い方で困っている」といった具体的な課題が可視化され、製品改善や新機能開発のヒントにもなります。さらに、ログ分析から解決に至った質問や有人対応が必要になった場面を把握できるため、顧客体験の改善にも直結します。

結果として、顧客満足度を高め、事業成長につなげることが可能です。

社内ヘルプデスクを効率化し生産性を高める

社内ヘルプデスクは従業員にとって欠かせない相談窓口ですが、問い合わせが重なると「また同じ質問が来ている…」と担当者が疲弊してしまうこともあります。

反対に従業員からは「すぐに答えがほしいのに待たされる」といった不満が生まれやすく、業務の停滞につながってしまいます。特に新入社員のオンボーディングやシステム障害が起きた際には、同じ内容の質問が集中しがちです。こうした課題を解消できる手段の一つがAIチャットボットです。福利厚生や社内規程、人事関連などの定型的な問い合わせには即時対応でき、従業員は待たずに解決策を得られます。その結果、担当者は複雑な案件に集中でき、組織全体の生産性向上にもつながります。

AIチャットボットの導入効果を測定するための指標とは

AIチャットボットの成果を適切に把握するには、導入前後で比較できる指標を設定しておく必要があります。例えば「問い合わせ削減数」「自己解決率や対応時間」「コンバージョン数や率」「回答に対する評価」といった数値を追えば、業務効率化から売上貢献、改善点の把握まで幅広く確認できます。

問い合わせ削減数で業務効率化の度合いを可視化する

AIチャットボットの効果を正しく把握するために、問い合わせ削減数の確認は重要です。導入前と導入後の問い合わせ件数を比べることで効果を定量的に把握できます。

実際、担当者からは「以前より同じ質問が減った」といった声が挙がることもあります。測定の方法としては、チャットボット経由で処理された問い合わせ数と、有人対応に切り替わった件数を記録・分析するのが有効です。さらに、チャットボットの起動回数や回答件数を追跡すれば、利用者がどの程度活用しているか、どれだけの課題が自動で解決できているかが見えてきます。こうしたデータは、業務効率化の進捗を確認するだけでなく、チャットボットの改善点を見極めるためにも欠かせない指標となります。

自己解決率や対応時間で貢献度を把握する

AIチャットボットの貢献度を可視化する際に重要なのが「自己解決率」と「対応時間」です。

自己解決率とは、利用者が人を介さずAIチャットボットだけで問題を解決できた割合を示します。「自分で解決できた」と感じられる場面が増えるほど、この数値は高まり、担当者は定型的な対応から解放され、専門性の高い業務に集中できるようになります。

一方で対応時間とは、AIチャットボットが実際に稼働し、利用者の問い合わせに自動対応した総時間を指します。この数値を把握することで「どれだけ人手を介さず効率化できたか」を明確に示すことが可能です。例えば営業時間外の問い合わせ対応も含めれば、担当者が対応していない時間帯にどれだけ業務を支えているかを可視化できます。

これらの指標を継続的に分析することで、AIチャットボットの役割を定量的に把握でき、今後の改善や投資判断の基盤となります。

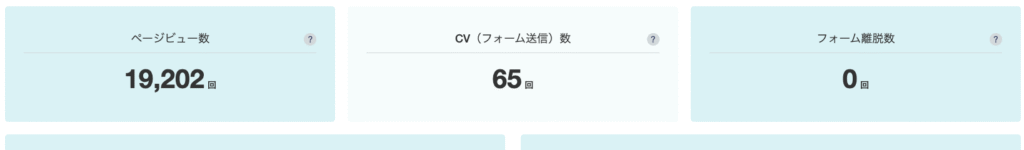

コンバージョン数や率の変化で売上への貢献度を測る

チャットボットの効果を売上に直結する形で把握するには、コンバージョン率(CV率)の変化を追うのも有効です。CV率とは、チャットボットを通じて達成された成果の割合を示す指標で、具体的には「チャットボット内に設置したフォームの送信完了数(資料請求や問い合わせなど)」が該当します。

「質問のついでに資料を請求できた」といった自然な行動導線を作ることで、利用者はストレスなく次のステップに進めます。チャットボットが24時間稼働している点を活かせば、営業時間外にもCVを獲得でき、機会損失を防ぐことにもつながります。

CV率の変化を定期的に分析すれば、チャットボットがどの程度リード獲得や売上拡大に寄与しているかを定量的に把握でき、さらに数値の推移を参考に改善を重ねることで単なるサポートツールにとどまらず、マーケティングや営業活動を支える重要な接点へと進化させることが可能です。

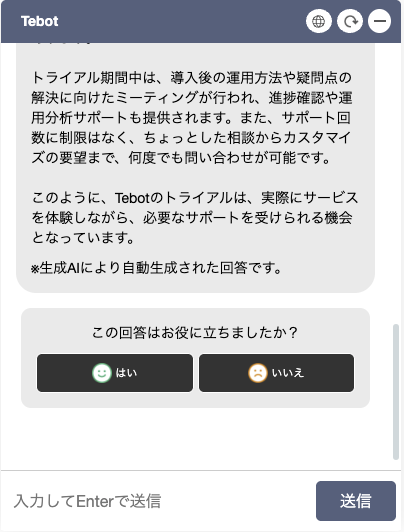

回答に対する評価でより質の高いチャットボットへのヒントを得る

チャットボットの有効性を高めるためには、利用者からの回答に対するフィードバックも重要です。多くのチャットボットには、提供した回答が役立ったかどうかを簡単に評価できる仕組みが備わっており、これを分析することで改善点を具体的に把握できます。

「役に立たなかった」と評価された質問や、チャットボットが回答できず有人対応へ切り替わった質問をリスト化すれば、知識ベースの不足や回答フローの課題を明確に特定できます。

また、繰り返し出てくる未回答の質問は、利用者が本当に求めている情報を示すシグナルとも言えます。これらを定期的に分析し改善を重ねることで、利用者にとって使いやすく信頼されるチャットボットへと進化させることが可能になります。

導入で失敗しないために知っておきたい注意点

AIチャットボットは多くのメリットをもたらしますが、導入にあたっていくつか注意すべき点があります。ここでは特に見落とされやすい3つのポイントを整理します。

初期費用や月額料金などの導入コストが発生する

AIチャットボット導入には初期構築費用や月額料金が発生します。特にクラウド型サービスの場合、規模や機能によっては想定以上のコストになることもあり、「思ったよりも費用がかさんでしまった」と感じる利用者も少なくありません。

短期的な支出だけでなく、中長期的に業務効率化や売上拡大にどう結びつくのかを見据えることが大切です。そのためには、導入前に必要な機能と利用規模を明確にした上で、費用対効果を比較検討する必要があります。適切な計画を立てれば、コストは単なる負担ではなく将来の投資と捉えることができます。

AIチャットボットの費用については、以下の記事をご参考ください。

複雑な質問には有人での対応が必要になる場合も

AIチャットボットは定型的な問い合わせには強みを発揮しますが、すべての質問を解決できるわけではありません。契約内容の個別相談やシステムの不具合など、状況に応じた判断が必要なケースでは限界があります。そのため「チャットボットだけで完結できる」と考えるのは現実的ではありません。

導入を検討する際は、人による対応を前提とし、どの範囲をチャットボットでカバーし、どの範囲を有人対応に任せるのかを事前に整理することが欠かせません。役割分担を意識することで、利用者の不満を防ぎ、現場の負担を最小限に抑えることが可能になります。

回答精度を維持するための継続的なメンテナンスが欠かせない

チャットボットは導入して終わりではなく、精度を維持するための継続的な改善が必要です。社内規程やサービス内容は変化するため、回答内容を更新しなければ「情報が古くて役立たない」と利用者に感じられてしまいます。例えば新しい人事制度やキャンペーン情報を反映しなければ、誤解を招くリスクも生じます。そのため、回答できなかった質問のリストや利用者の評価を分析し、知識ベースを改善していくことが不可欠です。定期的なメンテナンスを組み込んでおけば、利用者にとって信頼性の高い情報源として長期的に価値を発揮できます。

運用についての詳細は以下の記事をご参考ください。

AIチャットボットの効果を最大化させる運用のコツ

AIチャットボットは導入するだけでなく、運用方法次第で成果が大きく変わります。ここでは効果を引き出すための4つのポイントを紹介します。

導入目的と達成すべきゴールを明確に設定する

導入時にまず必要なのは、チャットボットで「何を解決したいのか」という目的をはっきりさせることです。社内ヘルプデスクの負担軽減、ECサイトでの購入支援、営業時間外の問い合わせ対応など、目的によって求められる成果は異なります。目的が曖昧なままでは効果を判断できず、改善の方向性も見えにくくなります。そこで問い合わせ削減数や自己解決率、コンバージョン率といった指標を設定し、到達すべきゴールを定義しておくことが重要です。明確な目標があることで効果測定の基準が一貫し、チーム全体が同じ方向を向いて運用を進められます。

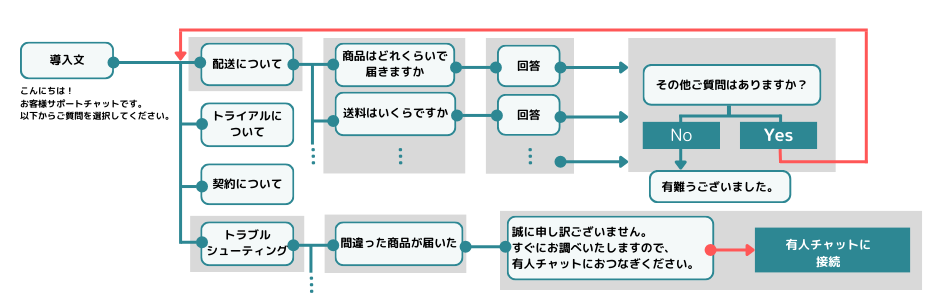

ユーザーが解決しやすいように対話シナリオを設計する

利用者にとってチャットボットは「最初に頼る窓口」です。そのため、質問から解決までをスムーズに導く対話シナリオの設計が求められます。初回のメッセージを追加したり、シナリオ型チャットボットを併用するのもより効果的です。

初回メッセージについて:

AIチャットボットが対応できる範囲を明確に伝え、利用者の期待値を下げないようにするのも効果的です。

例えば「このチャットボットでは〇〇についてお答えします」といった文章です。

シナリオ型の併用について:

よくある質問など、選択肢を初回メッセージと共に提示して短時間で答えにたどり着ける工夫もできます。

「知りたいことにすぐアクセスできた」という体験は満足度を高め、継続的な利用につながります。設計段階で利用者の行動を想定することが、使いやすいチャットボットづくりの鍵です。

有人チャットへのスムーズな切り替え体制を整える

チャットボットだけでは対応できないケースも必ず発生します。そこで大切なのは「いかに自然に有人対応へ切り替えられるか」です。単に「担当者に引き継ぎます」と表示するだけでなく、これまでの会話履歴をそのまま共有できれば、利用者は同じ説明を繰り返す必要がなくなります。「最初から説明し直さなくて済んだ」という体験は、利用者満足度を大きく高めます。AIと人がそれぞれの役割を担い、シームレスにつながる仕組みを作ることが、チャットボットの効果を最大限に活かす運用の工夫といえます。

定期的に利用データを分析し改善を繰り返す

チャットボットの性能は、導入時点で完成するものではありません。利用データをもとに改善を重ねることで精度が高まります。回答できなかった質問や利用者からの低評価を分析すれば、知識ベースの不足やシナリオの改善点が見えてきます。さらに、自己解決率や対応時間といった指標を定期的に確認すれば、業務効率化の進捗を数値で把握できます。

こうしたデータを根拠に改善を繰り返すことで、チャットボットは利用者にとってより信頼できる窓口へと進化します。運用を継続的に見直す仕組みを組み込むことが、長期的な成果につながります。

【導入事例】AIチャットボットで成果を上げた企業の活用法

ECサイト:定型質問の対応と新規リードの獲得に

ECサイト運営C社様の課題と背景:

商品や購入手続きに関する定型的な問い合わせが頻発。対応に工数がかかりスタッフの負担が増大。一方で、疑問をすぐ解決できない利用者が離脱するリスクも高く、業務効率化とユーザー体験改善が課題となっていた。

C社様はシナリオ型とAIマッチング型を組み合わせたハイブリッド型のチャットボットを導入されました。シナリオ型では商品の選び方や登録・購入の流れなどを分岐形式で案内し、途中で迷わないよう「前に戻る」機能も備えました。自由入力で寄せられる質問にはAIマッチング型が対応し、多様な表現にも柔軟に解釈して答えられるようにしています。さらに、季節のキャンペーンや特集ページへの案内を組み込み、自然な形でサイト回遊を促進しました。

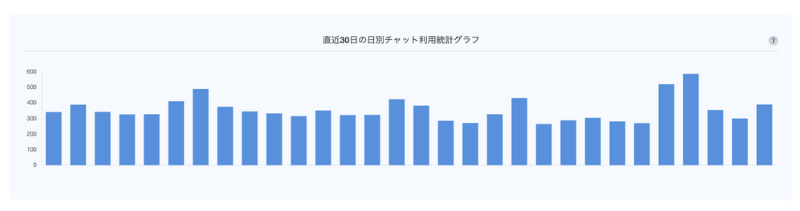

導入後は、チャットボットが新規顧客を逃さない導線として役立ち、コンバージョン率や回遊率の改善につながりました。現在では1日あたり600〜700人が利用し、約3,000件の質問のうち95%以上がチャットボット内で解決できています。問い合わせ対応の負担が軽減されたことで、担当者はより付加価値の高い業務に時間を充てられるようになっています。

建設業:社内の人事・総務への問い合わせ削減に

建設業A社様の課題と背景:

社員からの人事・総務関連の定型的な問い合わせが課題に。勤怠管理や経費精算、福利厚生などについて電話やメールで同じ質問が繰り返され、担当者が本来の業務に時間を割けず効率低下につながっていた。

A社様は、既に社内のコミュニケーションツールとチャットボットを連携させ、社員が使い慣れた環境のまま問い合わせを自動化できる仕組みを整えました。よくある質問については選択肢形式で案内するシナリオ型チャットボットを用意し、より自由度の高い質問にはAIマッチング型チャットボットが応答することで、幅広い問い合わせに対応できる体制を構築しました。

導入の結果、問い合わせ対応件数は従来比で60%削減され、回答までの時間も大幅に短縮されました。担当部門の負担は軽減され、担当者がより重要な業務に集中できるようになったことで、社内全体の業務効率向上にもつながっています。

サービス業:よくある質問に24時間柔軟に対応

交通・観光情報サイト運営I社様の課題と背景:

利用者からの問い合わせは運行情報、チケット購入、観光案内など多岐にわたり、担当者の負担増と利用者の利便性低下が課題に。改善のため、誰もがスムーズに情報を得られる仕組みとしてチャットボット導入が検討された。

導入後は、よくある質問を整理したシナリオ設計や、自由入力に対応できるAI機能を組み合わせることで、利用者が迷わず目的の回答にたどり着けるようになりました。運行案内やキャンペーン情報などもチャットボット上から確認できるようになり、問い合わせ対応の一部が自動化されたことで、担当者の負担も軽減されています。

現在はさらに柔軟な応答と利便性の向上をめざし、対話型の生成AIプランについても相談が進められています。チャットボットは、利用者との接点を支える重要な仕組みとして定着し、その役割を広げ続けています。

分析機能が標準搭載されたAIチャットボット「Tebot」

弊社AIチャットボットは分析機能を標準搭載しております。最も手軽始められる「シナリオ型」チャットボットから、生成AIプランまでご要望と予算に応じてお選び頂けます。

即日始められる14日トライアルもございますので、ぜひお気軽にお試しください!